الرواية تجربةً

قراءة مشوهة لأدبية رواية "زنج"

نزلت قبل بضعة أيام حلقة كتبيولوجي عن رواية زنج للأمريكية نيلا لارسن. ربما يعرف بعضكم آلريدي أنها إحدى رواياتي المفضلة، وأعيد تكرار ذلك الآن احتياطًا لأن العديد مما سأقوله رد دين لحبي للرواية.

وبرغم ثرثرتنا الممتدة ساعة ونصف في الحلقة، لم يتسع الوقت لأقول كل ما رغبت بقوله، خصوصًا وأن الرواية نفسها كانت موضوع ورشة عمل أقمتها قبل بضع سنوات حول قراءة الأعمال الأدبية من منظور تاريخاني. ولذا سأستغل مساحة الكتابة هنا لأذكر بعض ما فاتني قوله.

خصوصًا وأنه من بين كل الأشياء التي لفتتني في الرواية، هنالك أمران لم أتنبه لهما بشكل حقيقي إلا مع قراءتي الثانية، القراءة التي جاءت فترة دراستي مساق التاريخ الحديث.

الأمر الأول هو توصيف شخصية كلير وكيفية عرضها لذاتها في الفضاء العام، سواء في دوائرها الخاصة أو دوائر آيرين، وتحديدًا في تأنقها المفرط واستخدام مساحيق التجميل واستهلاك السجائر بشكل ملحوظ:

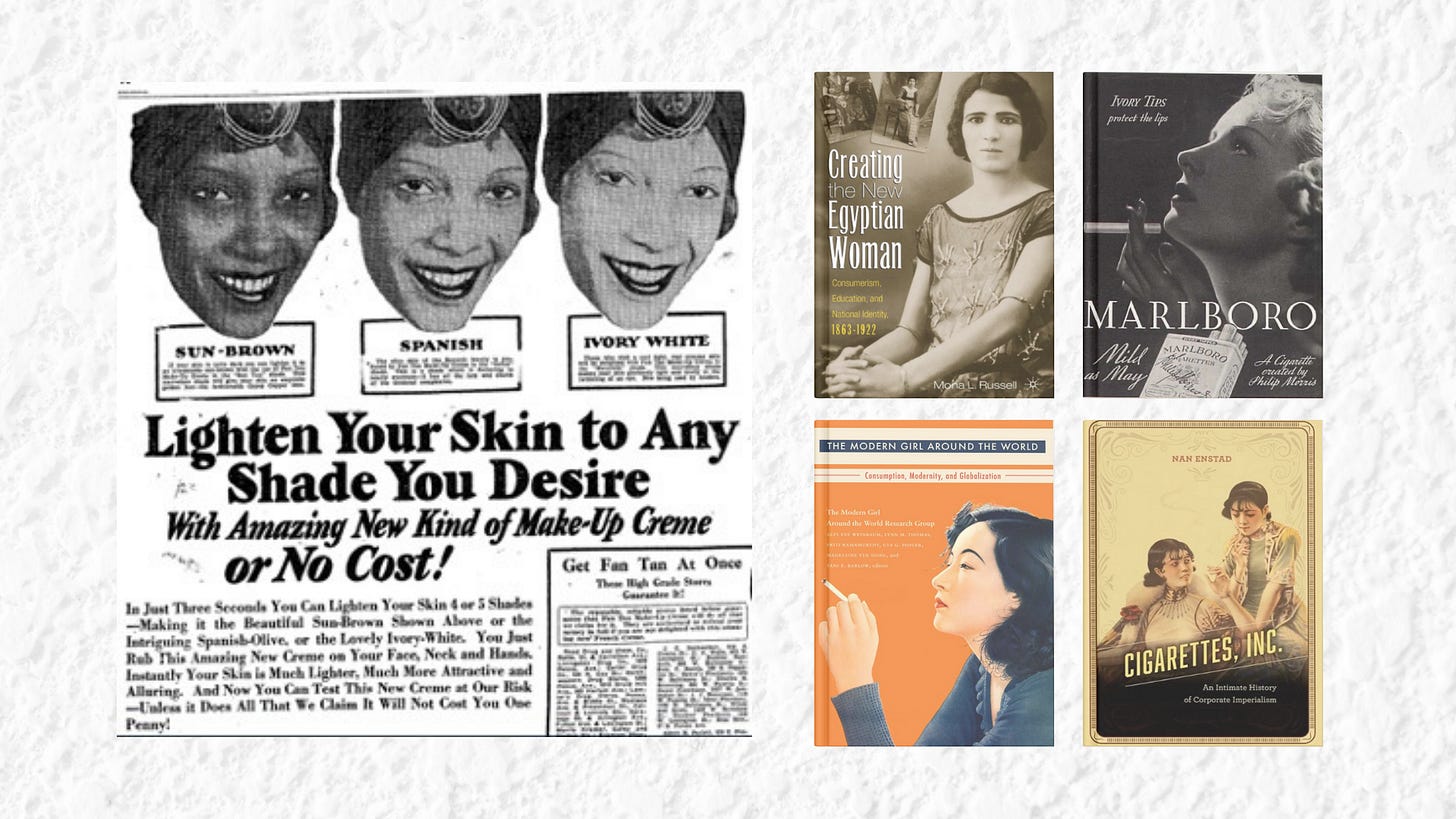

كون الرواية منشورة عام ١٩٢٩ دلالة ربما على ورود توصيف كلير في سياق تناول مفهوم الفتاة العصرية أو الفتاة الحديثة المتشكل آنذاك، وهو المفهوم المتمحور حول نوع جديد من الذاتية (الاستهلاكية، أو الصارخة) بالنسبة للنساء. ركز خطاب الفتاة الحديثة على صور محددة ينبغي على من ترغب بمواكبة العصر أن تتحلى بها، وبلغ أن ربط الأنوثة بإجادة المرأة على عرض ذاتها أمام الرجل بهذا الشكل الجديد. وقد انتشرت هذه الصور النمطية في العديد من دول العالم غربيةً وشرقية، وكانت أحد موضوعات الأدب "المحافظ" الذي ينتقد اقتحام المرأة للفضاءات العامة الخاصة بالرجال وتزينها بهذا الشكل أمام أعينهم.

ولذلك ليس من المستغرب أن تشبه مقتضيات الخطاب أوصاف كلير وتصرفاتها، والعديد من إعلانات ذاك الزمن تبدو وكأنها موجهة بالفعل لأمثالها (مثل إعلان تفتيح البشرة أدناه).

كل هذا يبرر جزئيًا مخاوف آيرين المذكورة في الرواية إزاء الصداقة بين زوجها وكلير. فمثلما يعلم القارئ، ثمة توتر في العلاقة بين آيرين وزوجها بسبب اضطراره -ولو ظاهريًا- للتخلي عن حلمه بالسفر للبرازيل وبدء حياة جديدة في مجتمع خالٍ من التراتبية العرقية الموجودة في المجتمع الأمريكي. ويزداد هذا التوتر بمجرد دخول كلير في دائرة علاقات آيرين، إذ تبدو وكأنها الفتاة المستعدة فعلًا للتخلي عن أعباء الماضي والانغماس بشكل تام في كل ما يحقق لها ملذاتها ورغباتها دون أدنى اعتبار للأعراف الاجتماعية ولتاريخها الشخصي. بعبارة أخرى، تبدو وكأنها ملائمة تمامًا لأحلام زوج آيرين بالبدء متحررًا من حمولات الظروف التي يجد فيها نفسه. وهذا ما يعيدني للذاتية الاستهلاكية التي يتمحور حولها الخطاب مطلع القرن العشرين، إذ ينفك تعريف الذات عن السياقات الاجتماعية ليصيغها ضمن اختيارات الفرد ضمن ما يُعرض في "السوق".

أما الأمر الملفت الثاني فهو تساؤلات آيرين الشخصية يوم رأتها كلير على سطح الفندق بداية الرواية. لما عجزت آيرين عن تحديد هوية المرأة التي صارت تطيل النظر تجاهها، ترددت مخاوف انكشاف عبورها العرقي في ذهنها. حاولت في البداية نفي المخاوف من خلال تذكر أن الناس عادةً ينسبونها لأعراق أخرى غير العرق الأسود:

كون الكاتبة ذكرت إيطاليا وإسبانيا والمكسيك مهم في سياق استحضار الحملات والقوانين الأمريكية أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين حول عدم لائقية بعض الأعراق للانخراط في المجتمع الأمريكي (أو حتى في مدى صلاحية تعريفها ضمن العرق الأبيض نفسه). فمن جانب أول، تركزت حملات الأمركة أواخر القرن الـ١٩ على فوقية العرق الأنجلو-ساكسوني تحديدًا، معتبرة شعوب جنوب أوروبا وشرقها "أدنى" عرقيًا للحد الذي يضطر الحكومة للتدخل في تقنين المهاجرين من هذه الدول. ولعل من المثري قراءة هذه الجزئية من الرواية على ضوء استمارة التعداد السكاني عام ١٩١٠ (وهي الاستمارة التي شكلت أساس نسب المهاجرين المسموح بهم في Emergency Quota Act 1921) وعلى ضوء قوانين الهجرة عام ١٩٢٤ التي تضع نصابًا على عدد المهاجرين من دول آسيا وجنوب أوروبا وشرقها، وذلك على الأقل لفهم بعض التباينات الدقيقة في طريقة تعاطي شخصيات الرواية مع من ينتمي لطبقات اجتماعية "أدنى".

ومن جانب آخر، من باب تسليط الضوء على مخاوف آيرين وأحلام زوجها، يمكن استخدام نفس استمارة التعداد السكاني لعام ١٩١٠ من أجل التعرف ولو بشكل بسيط على أهمية العوامل الداخلة في تعريف السكان آنذاك، مثل سنة الهجرة لأمريكا وسنة حصوله على المواطنة، فضلًا عن حصر لغة الأم للفرد وأمه وأبيه وأماكن ولادتهم. هذا النوع من الحصر الهوياتي (والذي تترتب عليه العواقب القانونية) يفسر حدية أحد شجارات آيرين مع زوجها في الرواية، وهو الشجار الذي جاء في سياق اختلافهما حول تعليم أبناءهما مدى تعرقن المجتمع الأمريكي؛ حاولت آيرين حماية أطفالها من الواقع الذي أراد زوجها تعليمه إياهم دون مواراة.

الشاهد من إيراد هذه التفاصيل في المقام الأول نابع من قراءة سابقة تعمدت فيها ألا أركز على تقنيات الرواية و “أدبيّتها” -حسب القراءاة المؤسساتية- بقدر تركيزي على ما أسميته البُعد التجاربي في الرواية، وهو بعدٌ ينطلق من تعريفات متداخلة للتجربة بصفتها معارف شخصية ناجمة عن أحداث سابقة (وفقًا لريموند ويليامز) أو بصفتها حدثًا لغويًا يمكن قراءته على أنه داخل في تشكل كل ذاتية (وفقًا لجوان سكوت وتيريزا دي لوريتس). عمومًا، ثرثرت أكثر من اللازم. يمكنكم معرفة المزيد عن الرواية وبعض ثيماتها الأخرى في الحلقة أدناه: