في البدء كانت الصدمة...

الكتابة بصفتها تأملًا علاجيًا

"إن من يتوه في غابةٍ ويسعى بكل ما أوتي من قوةٍ لإيجاد درب الخروج منها في أي اتجاهٍ كان، يكتشف أحيانًا دربًا جديدًا مجهولًا"- إنسان مفرط في إنسانيته - فريدريش نيتشه

"هل سبق وأن فكرت بامتهان الكتابة مستقبلًا؟" بهذا السؤال اختتمت بروفسورتي إيدا بالمر إيميلها نهاية فصلي الجامعي الأخير عام ٢٠١٤. جاء هذا الإيميل تعقيبًا على تواصلي معها قبلًا بشأن بعض الأسئلةِ المتعلقة باختبار مادتها النهائي وبعض تفاصيل المنهج الذي أردتُ التوسع فيها، مقرر مادة تاريخ عصري النهضة والإصلاح. فبمجرد أن أنهيتُ الإجابة على آخر أسئلة الاختبار، سرعان ما كتبتُ لها إيميلًا أتطرق فيه إلى أمور أثارت تساؤلي واهتمامي وأتساءل عن علاقتها بأمور أخرى سبق وتحدثنا عنها.

أجابت بالمر على ما راودني بتفصيل ممتع، وبأسلوبها الحماسي دمجتْ أسئلة الاختبار النصفي الذي سألتنا فيه عن أي دوائر جحيم دانتي تناسب باتمان بأسئلة الاختبار النهائي الذي طلبت منا فيه محاكاة رسائل بيتراركا. وتناولت فيما بينهما ضرورة التدوين الاحترافي بشكل يشبه ما تفعله في مدونتها الخاصة لكي يظل الذهن قادرًا على الاعتراك مع تأملاته الخاصة وتأملات الآخرين. وبلا سابق إنذار، سطرت في نهاية الإيميل سطورًا تشيد فيها بأجوبتي المقالية-القصصية وبأسلوبي "الغريب" في الكتابة متنقلًا بين القصّ والبحث والتأمل بأريحية، ومن ثم وجهت سؤالها الميمون: "هل سبق وأن فكرت بامتهان الكتابة مستقبلًا؟"

وفي حين جاء ردها متأخرًا على أسئلتي ببضعة أيام، كان سؤالها قد جاء في وقته تمامًا، في اللحظة التي بتّ فيها على أعتاب حياة جديدةٍ تتصادم فيها قوتان رئيسيتان: قوة الإيمان بالحياة المهنية وأخلاقياتها وسلوكياتها، وقوة الانعتاق من قيدِ التحصيل الوظيفي واستكشاف ذاتي. كنت حينها ألملم حاجياتي وأنهي إجراءات انتهاء بعثتي استعدادًا لبدء العمل في غضون شهر ونصف. لطالما ارتسمت خطوط حياتي سابقًا على طول فكرة الوظيفة والتدرج في سلمها صعودًا. لكن قبيل انتهاء رحلة الدراسة بكل ما فيها، وقعت بغتةً بين براثن الآداب، وصعقت لما وجدت دروبًا غابت عن الخارطة التي كنت أحملها طوال السنين الفائتة. ولذا كانت إشادة بالمر تتويجًا لتساؤل ما برح يقلقني: إلى أين تؤدي تلك الدروب؟

واضحٌ أني أخذت سؤالها على محمل الجد، وإلا ما كانت هذه السطور أمامكم اليوم. لكني حينها ما زلت تحت وطأة صدمةٍ سابقة. كان يا ما كان في قديم الزمان، قرأت رواية وانقلبت حياتي رأسًا على عقب. كليشيه صح؟ لحظة صدمة وتغير حياة واستكشاف ذات؟ ممكن. لكني لم أعثر حتى اليوم مفردات أقدر على توصيف ما عشته حينها وما أزال أعيش آثاره حتى اليوم. فحتى أعثر عليها، سأظل كليشيهيًا حالمًا.

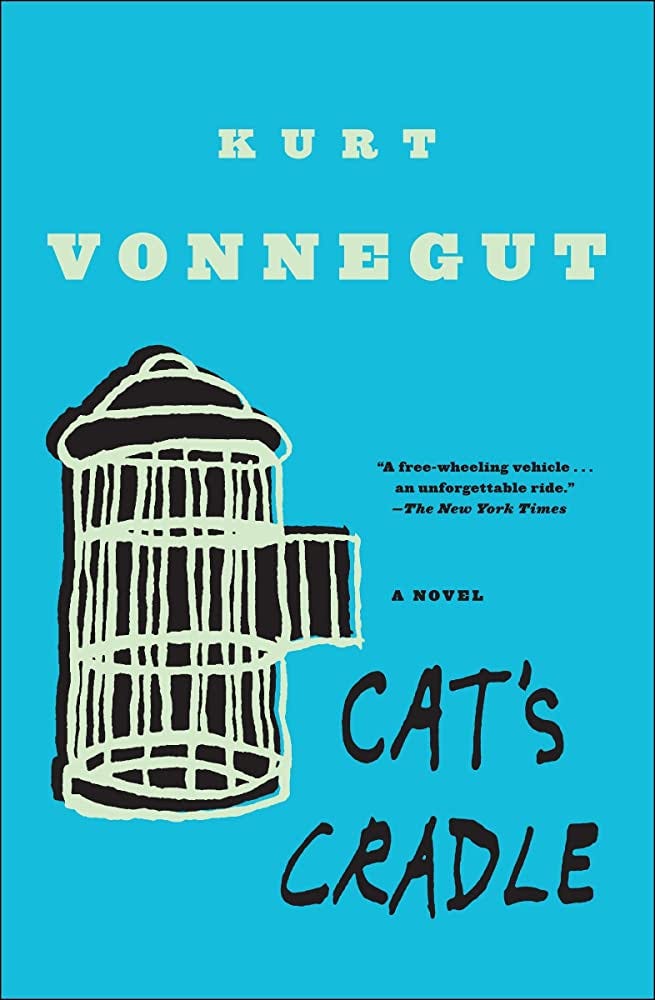

بدأتْ الحكاية صباح سبت خريفي قبل عشر سنوات. أكلت فطوري وصحصحتُ بما يكفي للبدء برواية مهد القطة المقرر علينا قراءتها ومناقشتها في كورس تاريخ أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. اعتاد المسوّف فيني تأجيل كل واجبٍ ومهمة للحظات الأخيرة، ولذا بدا تخصيص يومين ونصف لقراءة الرواية المؤلفة من مئتي صفحة ونيف شيئًا متوقعًا، لا سيما وهامش السرحان وأحلام اليقظة والمشاغل الأخرى عندي هائل. المهم إنهاؤها قبل كلاس الساعة الرابعة وعشر دقائق يوم الاثنين التالي.

جلست على الكنبة الذهبية المنقوشة بدوائر متعددة الألوان، وأمسكت بالكتاب ذي الغلاف الأزرق، وصرت أتأمل في خرابيشه وما كُتب عليه وجهًا وظهرًا. كيرت فونيغت. كاتب هجائي سوداوي الكوميديا. رواية تنبؤية مضحكة بشخصيات عجيبة. همم انترستنغ. على بركة الله. الصفحة الأولى: "لا شيء في هذا الكتاب حقيقي". واقتباس من كتاب بوكونون الأول أيضًا: "عش بالفوما* التي تجعلك شجاعًا ولطيفًا ومعافى وسعيدًا". *الفوما هي اللاحقائق غير المؤذية. همم انترستنغ زيادة. بداية الفصل الأول المعنون (يوم نهاية العالم): "ادعوني يونس. هكذا دعاني والداي، أو هكذا تقريبًا. دعياني يوحنا". ولولا أن نبهني بطني بعدها بساعات لموعد الغداء، لما أدركت أني غارقٌ فعلًا.

أنهيت قراءة الرواية في اليوم نفسه، وكنسلت بلا تردد كل شيء آخر نويت فعله في الويكند. لا أفهم؛ رافقتني القراءة منذ صغري، مذ كان البحث عن فضولي مهمة أسبوعية تضاف لحكايات بطوط وبندق وميكي، واستمرت عبر تقلبات السنين ثابتة الخطى بروايات تشويقية وبوليسية وعناوين معروفة. لكن كل ذلك كوم، وما شعرت به قبال مهد القطة كومٌ أخر. أسكرتني سطور فونيغت فلم أرغب بالاستفاقة بعد ذلك. أقول دائمًا أن الأمر عندي كأن وايراتٍ جديدة تشبكت بذهني، وايرات كانت حتى تلك اللحظة مفصولة ومعزولة عن بعضها البعض.

تجلت بذهني علاقة جديدة بين الأدب والعالم (بين الأدب والتاريخ إذا ما تحريت الدقة). فبدل أن يظل الماضي محض سلسلةٍ من الأحداث المهمة المؤدية للحاضر، ارتسم بذهني لأول مرة بصفته سلسلة من الوقائع (أستخدم المفردة هنا جمعًا لواقع، وليس لواقعة). بعبارةٍ أخرى، كل لحظة تاريخية غنية بالقدر الذي يتطلب فهمها ضمن شبكة من العوالم المتداخلة التي تسبغ عليها معانيها. ولذا، في معرض قراءتي لأي تاريخ، لم يعد بإمكاني تجاهل كيفية تصور ناسه لعالمهم وقولبته ضمن مؤلفاتهم الأدبية والثقافية عمومًا.

لم أكن أعرف حين قرأت مهد القطة أن فونيغت نال بسببها شهادة الماجستير في الأنثروبولوجيا عام ١٩٦٣، وذلك بعدما قُبلت روايته أطروحةً تعوض رفض أطروحته السابقة عن "تذبذبات الخير والشر في المهام البسيطة" عام ١٩٤٦. ولم أكن أعرف أيضًا أنه درس الكيمياء الحيوية في البكالوريوس قبل أن يلتحق بالجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية ويؤسر من قبل النازيين وينجو من قصف قوات التحالف لمدينة دريزدن بالقنابل الحارقة. وبالتالي اكتسبت ثيمات مهد القطة أبعاد إضافية عمقت فهمي للرواية وعالمها -الذي كنا ندرسه في الكورس- على حد سواء. ودي لو أني أبالغ طبعًا، لكن الحقيقة أروع حتى من تصويري لها. ومجددًا، كليشيهية لذيذة.

وبطبيعة الحال، تلت الصدمة عملية تعافٍ اتخذت من القراءةِ غذاءً والكتابةِ علاجًا. فمن جانبٍ أول، صرت أسعى وراء قراءات تشعرني بما أشعرتني إياه رواية فونيغت، أي بما يجعلني أسائل البديهيات التي ورثتها وكوّنتها ويدلني على علائق غابت عني. ومن جانبٍ آخر، لكثر ما اكتظ ذهني بالتساؤلات، ألحّت علي نفسي بكتابة ما استطعت إليه سبيلًا من أجل ترتيب الأفكار ومحاولة فهمها، وقد أعطتني وصايا جدة حسن الهاشمية جرعة ثقةٍ كافية لتجاوز هيبة البدء. أركز هنا على تلازم الممارستين بغض النظر عن مخرجاتهما؛ تجلى في لحظة انبعاثي إيمانٌ بقدرة ما كتبه فونيغت وقرأته أنا على تغيير عالمي، أوليس التكامل الجوهري بينهما إذن دربٌ مثالي؟

ولحسن حظي وسوء حظ العالم، ملأت الدنيا بعدها خربشةً وإزعاجًا. أنشأت بضع مدونات ثم أغلقتها، ونشرت عشرات المقالات ثم محوتها، وكتبت مئات السطور أبلور فيها تأملًا ثم طويتها. وفي كل مرة أتيقن أكثر أني لا أستطيع الاستمرار في القراءة إلا إذا أردفت الكتابة لها. تمتلئ الكتب التي أقرؤها بخرابيشي وتعليقاتي وحواشيّ في كل حدب وصوب، وكثيرًا ما شكلت هذه الشطحات أساسًا لكتابات أطول. كدت أضيف أن الكتابة باتت عندي ضرورة حالها حال الأكل والشرب والنوم، بس تو متش. خلنقول أنها إدمان؛ مهما حاولت التوقف عنها، يساورني شعور مزعجٌ يعيدني لها صاغرًا.

وما زاد الطين بلة هو كبر رأسي قليلًا في السنوات التالية، ويعود ذلك لسببين. أولًا، بعض مراجعات مجموعتي القصصية مدينة الشيطان جعلتني أعتقد أني أمتلك سالفة ولو بشكل بسيط، خصوصًا تلك التي تطرقت لجاذبية الأسلوب من عدمها. وثانيًا، في إحدى كورسات ماجستير الآداب، كان مطلوبًا علينا نحن الطلاب أن نكتب أسبوعيًا تأملاتنا الخاصة فيما نقرأ. بعد أسبوعين من بداية الكورس، راسلني البروفسور مشيدًا بما أرسلتُ ومستأذنًا في استخدام كتاباتي أنموذجًا يستفيد منه طلاب الدفعات القادمة. خلاص، هاهنا صدقت نفسي زيادة، وارتسمت علاقات جديدة بيني وبين سطوري.

ولذا أنظر اليوم للوراء عقدًا من الزمن، وأرى كيف فتحت لي الكتابة (والقراءة بطبيعة الحال) آفاقًا لم أتخيلها لا من قريبٍ أو بعيد، سواء على المستوى الذاتي البحت أو ما يتعداه. كما ساعدتني على رسم بعض الدروب وكشط أخرى دون خوف أو قلق مما إذا كنت أسير على هدى، فالسير بحد ذاته قد يكون غايتي. ليست الكتابة مهنتي بعد، ولا أعرف إن كانت ستصبح كذلك يومًا ما. ما أعرفه هو أني سأظل أكتب.

استمتعت جدًا أ. حسين

ويراودني ذات سؤال آ. شهد

أحب خرابيشك الي مااتفق معاك في كونها خرابيش، بس سؤالي مادامت رحلتك في الكتابة تجازوت العشر سنوات كيف تستطيع أن تضمن امتداد حرفك وليس اختزاله؟