أفضل قراءات ٢٠٢٤

خربوشة لأفضل ١١ كتاب قرأتهم العام الماضي

أحب نهاية كل سنة إني أراجع قراءاتي وأشوف اللي ظل منها محتفظ بمكانة معتبرة برغم مرور الأيام والشهور والكتب. ومع إني أميل عادةً لاختيار ١٢ عنوان، بحيث يمثل كل عنوان شهر من شهور السنة، استوعبت مؤخرًا إني مو دائمًا أقدر أسوي هالشيء بدون نوع من المجاملة. ولذلك، بدل ما أحط نفسي بموقف مجاملة بايخ، قررت أختار أفضل القراءات سواء كانت تنعد على أصابع اليد الوحدة، أو على أصابع رجول أم أربعة وأربعين.

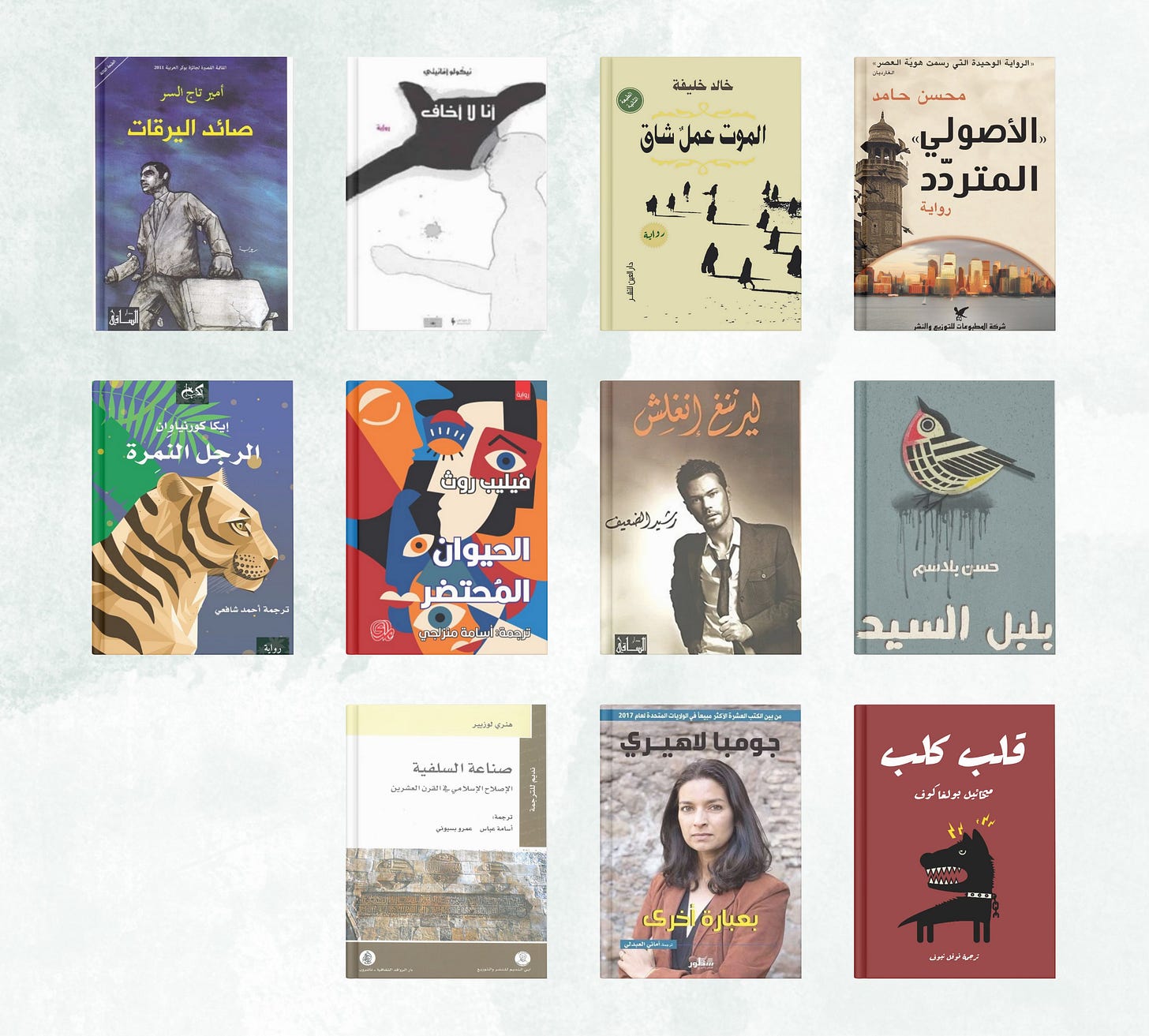

هالسنة صفت القائمة على ١١ كتاب من ١٠ دول مختلفة، مكتوبة في نصوصها الأصلية بخمس لغات مختلفة: العربية، الإنجليزية، الإندونيسية، الإيطالية، والروسية.

أول ما جدولت هذي الخربوشة، كنت حاط الصورة بوحدها على أساس إنها تكفي، وما كانت عندي أي نية إني أتفصل في الأسباب اللي خلتني أختار الكتب اللي اخترتها من بين مجموع القراءات. ولكن مدري وش اللي حل عليّ وقلت يلا ما يضر كم سطر (على أمل إنهم يكونون فعلًا كم سطر). بس عشان أخلي الموضوع أكثر إثارة للاهتمام، بأقتصر في الكتابة على اللي لسه مخي يستحضره عن الكتاب حتى لو مر وقت طويل عنه. الفكرة إني بأتحدى نفسي أشوف لأي حد أقدر أستحضر أثر الكتاب عليّ بدون ما أخل بأحداثه وبدون ما أروح أراجع نوتاتي أو غوغل.

قصتي ويا هالرواية عبيطة شوي. أول مرة قرأت شيء كتبه محسن حامد كانت في عام ٢٠٢١، يوم قرأت روايته مخرج غرب أيام الماجستير. وما أعجبتني الرواية نهائيًا، وثبطت عزيمتي عن قراءة أي شيء يكتبه. ولكن قبل كم شهر، لما شفت نبذة الأصولي المتردد وتحمست وياها، قلت خلني أعطي سداح فرصة. وأشوى إني قررت أعطي سداح فرصة.

الرواية مسرودة على لسان رجل باكستاني يخاطب واحد أمريكي في مقهى بمدينة لاهور الباكستانية. هذا الباكستاني يقص على الأمريكي قصة ابتعاثه لأمريكا ودراسته وشغله هناك. ومن بعد أحداث ١١ سبتمبر، نبدأ نتقصى لحظات الانعطاف اللي خلت البطل يتحول من شاب ليبرالي متفتح ومؤمن بقيم الغرب إلى "أصولي" بالمعنى الستيريوتايبي في الخطاب السائد، واللي هو نعت يُستخدم لوصف الأشخاص المناهضين للقيم الغربية (بغض النظر عن منطلق هذي المناهضة). وبكل تفاصيل القصة، نعيش ويا البطل تشخيصه للمجتمع الأمريكي اللي عاش فيه وقراءته لموقعه من الإعراب، إضافة للدور اللي لعبه التمييز العرقي والقومي ضد البطل في تغيير قناعاته السابقة.

المفروض مو مفاجأة ليكم إنه سوينا حلقة عن الرواية في كتبيولوجي، صح؟

ما أحب أتكلم عن الروايات المؤلمة، وما أعرف ليش يراودني إحساس إنه هالشيء فيه نوع من استملاك معاناة الآخرين أو التلذذ بها بشكل من الأشكال. وبطبيعة الحال، أؤمن إنه التركيز على الأبعاد "الأدبية" الشكلية في الروايات اللي زي الموت عمل شاق بمعزل عن المعاناة والآلام اللي تنقلها الرواية نوع من العبث السخيف، وما أبغى أطيح في فخ الشيء اللي أنتقده.

كل اللي بأقوله عن الرواية تعقيب على عنوانها: مو بس الحياة تكون شاقة ومليانة بالمعاناة في الأنظمة زي نظام الأسد، بل هالشيء يلاحق الإنسان السوري حتى في موته. خالد خليفة قدر إنه يبين هالشيء بشكل مفجع فعلًا.

ثاني قراءاتي لنيكولو أمانيتي بعد رواية أنا وأنتِ. الشيء الرئيسي اللي لسه يحضر في بالي هو التباين ما بين هموم الصغار والكبار في الظروف الحياتية السيئة. أو بالأحرى، خلني أقول إنه الرواية تمثل صدمة لحد كبير في مدى الضرر الجسدي والنفسي اللي ممكن يلحق بالأطفال جراء وجودهم في بيئة فاسدة، سواء كانت هالبيئة اجتماعية أو عائلية. اقرؤوها إذا كان قلبكم يتحمل رواية شيقة بطلها طفل يوشك على الـ... ما بقول.

وكتبت خربوشة سابقة تطرقت فيها لقصة ظريفة ويا الرواية خلتني أبدأ أخفي أغلفة الكتب اللي أقرأها عن عيون المتلصصين، ولذلك ما بأطول السالفة هني.

بصراحة المفروض هذي ما يعتبروها رواية وبس، لأنها شبه توثيق لتجربة الانخراط في مجتمعات المثقفين بكل ما فيها من تفاهة وسخافة ونرجسية وتشبيك. بطل الرواية ضابط مباحث سابق يقرر إنه يصير روائي بعدما أحيل للتقاعد بسبب الإعاقة اللي صابته وهو على رأس العمل. ولأنه ما سبق له إنه كتب أي شيء غير التقارير الاستخباراتية ضد المثقفين والكتّاب والروائيين، فيقرر بعد التقاعد إنه يجالسهم على أمل إنه يتعلم منهم صنعة الكتابة الروائية ويصير يومًا ما روائي كبير. ولأنه ما يعرف يكتب إلا التقارير، فبداياته في الكتابة تكون على غرار اللي تعود عليه. وهذا يؤدي لنتائج مضحكة ويا الروائي الكبير الثاني في الرواية.

فيعني اللي يصير عندنا في النهاية هو رواية عن فلسفة كتابة الرواية، إلى جوار كونها رواية تهكمية على الأوساط الثقافية (والقرائية تحديدًا) اللي تنظر للحياة من منظور نفعي مرتبط بالكتابة بشكل عام.

والشيء اللي بيتكرر أكثر من مرة في هذي الخربوشة: هالكتاب موضوع وحدة من حلقات كتبيولوجي.

قبلما أقول إنه سوينا عنها نص حلقة في كتبيولوجي، وتحديدًا الحلقة اللي عن ليش العامية أفضل من الفصحى، فخلني أقول إنها من أكثر الروايات اللي قريتها وأنا مستانس وأتبوسم وأضحك. يمكن المفروض أنوّه إنها +١٨ عشان لا أحد يقول إني أروّج للفساد والمفسدات، بس عمومًا الرواية مسرودة على لسان رجل عراقي هاجر لاحقًا للسويد، فالقصة عبارة عن رحلته من صغر سنه لين نشأ في مجتمع فاسد، ومن ثم اضطر إنه يهاجر عشان يآمن على نفسه.

الفكرة اللي لفتت انتباهي في الرواية (أو من خلال الرواية بالأحرى) إنه العراق دائمًا المنبع للكثير من المؤلفات الأدبية العراقية اللي قرأتها مؤخرًا؛ باختلاف الكتّاب وزمن الكتابة، دائمًا العراق، كدولة ووطن، قبل وبعد سقوط صدام والاحتلال الأمريكي وأذرع إيران يكون جذر حبكة الرواية بشكل أو بآخر. وهذي الرواية ما هي استثناء.

المهم، سوينا حلقة في كتبيولوجي جبنا طاريها بشكل موسع.

قريت هالرواية لأنه عنوانها انترستنغ. حرفيًا، هذا السبب الرئيسي. وما أدري ليش اخترتها هي من بين روايات رشيد الضعيف الثانية اللي برضه تحمل عناوين انترستنغ، مثل تصطفل ماري ستريب أو أوكي مع السلامة. بس المهم في النهاية اخترتها هي.

واللي حمسني أكثر إني أقرأ لرشيد الضعيف هو النبذة اللي شفتها عنه في ويكيبيديا، وكيف إنه يزعم إنه يكتب أدب "أدنى"، بمعنى إنه ما يطمح يكتب نوع الأدب الرفيع اللي يُدرّس في المدارس وغيرها من هالخرابيط. أبدًا. يبدو إنه الأدب عنده شيء "مبتذل" بكل معاني الكلمة الصائبة والخاطئة.

فقرأتها. الرواية تبدأ من النهاية تقريبًا، بحكم إنه طول الرواية ما تصير أحداث حقيقية بقدرما هي استرجاع لذكريات وبناء لشخصيات من خلال سرد ماضيها وعلاقة البطل بها. البطل يستفتح الرواية بعلمه بوفاة والده عن طريق صديقه اللي قرأ الخبر بالجريدة. شدي كان الموضوع بدون مبالغة. صديقه قاعد يقرأ الجريدة وفجأة يوجه للبطل سؤال: مو أبوك فلان بن علان؟ هذا خبر نعيه.

فممكن تتساءلون، ليش أهل البطل ما اتصلوا فيه يعلمونه بوفاة والده؟ هذا السؤال واحد من الأسئلة المحورية اللي تشكل متن الرواية، واللي نتعرف فيها على بعض أسباب الاغتراب اللي يشعر به البطل تجاه أهله (من جهة أبوه تحديدًا)، إضافة لعلاقة البطل بماضيه وبحاضره.

بلا بلا بلا حلقة كتبيولوجي:

من فترة ما قرأت رواية شدتني -موضوعًا وأسلوبًا- من بدايتها لنهايتها مثل رواية الحيوان المحتضر لفيليب روث. شدتني لدرجة إني كنت أقرأ جزئية منها ورقيًا بعدين أرجع أسمعها على Audible، خصوصًا إنه أسلوبها السردي الاعترافي مناسب تمامًا لهالشيء.

الرواية اللي بدأت بالشخصية الرئيسية دايفد كيبيش (بروفسور سبعيني أفنى حياته يطارد حرياته وشهواته) يخاطب فيها شخصية أخرى ويعترف لها بمغامراته وغزواته بشكل فج وتفصيلي، لا سيما مغامرته الأهم مع كونسويلا كوستيّو بكل ما فيها من أوصاف وتفاصيل صريحة تمامًا، تحولت لاحقًا إلى تأملات تستعيد الماضي وتعيد تفسيره على ضوء التجارب الشخصية والتحولات في المجتمع الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية.

دايفد اللي انولد عام ١٩٣٠ يلعن حظه اللي خلاه ينشأ في زمن غير الزمان اللي يعتقد إنه يناسبه، اللي هو زمن الستينيات وحركات التحرر الجنسي والفردي. ولكن بدل ما يخنع لكون الزمن فاته، يقرر إنه يتخلى عن كل القيود اللي تكبله وإنه يعيش كما لو إنه ابن الجيل اللي ينشأ في الستينيات فعلًا. قارئ الرواية يلاحظ تركيز دايفد المستمر على الفارق العمري بينه وبين الشابات اللي يقيم علاقاته وياهم، وهذي وحدة من الوسائل اللي يتبعها دايفد لمقاومة الزمن ولمقاومة الارتكان للتوقعات الاجتماعية عن الشخص.

لكنها أيضًا وسيلته لمقاومة الشيخوخة بالمعنى الأدق. في أكثر من مشهد بالرواية، نشوفه يتطرق لخوفه إنه تنتهي حياته بدون ما يحظى بفرصة إنه يسوي كل اللي وده يسويه. ويقول إنه هذا الهم ما يحسّون به الشباب لأنه الزمن بالنسبة لهم هو مجال الإمكانية (على عكس زمنه، اللي تحولت فيه الإمكانيات بشكل كبير إلى وقائع ذات أثر مستمر.

ومن خلال هذا التذبذب بين التقدم في العمر والرغبة الجنسية المفرطة، يتطرق دايفد إلى كل التبعات اللي أثرت على حياته الشخصية وعلاقته بالمقرّبين والغرباء على حد سواء. زوجته اللي اختارت تتركه، وولده اللي يكرهه بالرغم من إنه بدأ يتحول لصورة منه، عشيقاته المتكررات واللي بعضهم اختفى من حياته كليًا. كل هذيلا الأشخاص يتناولهم دايفد انطلاقًا من إيمانه بحقه في إنه يعيش حرية مطلقة بدون إملاءات اجتماعية. والأسلوب الاعترافي اللي يتبناه فيليب روث في الرواية يجبر القارئ بطبيعة الحال على إنه ينغمس في فلسفة دايفد ورؤاه للكيفية اللي المفترض الفرد يعيش بها، لأنه الأسلوب يخلي القارئ جزء من الاعترافات والفضائح والتفاصيل.

بس في نفس الوقت، المسافة الإدراكية تترك مجال لإنه القارئ يتساءل عن الأسباب اللي تدفع دايفد بعد كل هذا العمر إلى إنه يروي وقائع حياته بهذي الطريقة وبكل هذي التبريرات. هل وصوله لسن السبعين وكارثة انفصاله عن كونسويلا خلته يعيد حساباته حول رصانة بعض قناعاته؟ هل كان يخاف من إنه يموت بدون ما يكون للحياة اللي عاشها أي معنى لأجيال جاية بعده؟ عمومًا، لما خلصت الرواية استوعبت إنها جزء ثالث من ثلاثية متمحورة حول نفس الشخصية. يا لحسن حظي عندي روايتين زيادة بنفس العالم.

لو تسألون حسين الضو، فبيقول ليكم إنه هو اللي رشح نقرأ هالرواية. وعنده أدلة موثوقة على ترشيحها لي. ومع إنه كلامه صحيح، لكن اللي صار فعليًا هو إني نسيت تمامًا كونه رشحها، وقرأتها بعد ترشيحه بمدري كم شهر وناسي تمامًا إنه ذكرها لي. فتخيلوا وش اللي صار؟ كنت قاعد مرة وياه وأقوله إني قريت رواية اندونيسية رهيبة اسمها الرجل النمرة، وتتناول كذا وكذا. فقعد يقول: مو هذي اللي رشحتها لك نقرأها ورسلتها لك غلافها وتساب؟ قلت له ما أذكر. وراح طلع الجوال وطلع كلامه صحيح. فما يستفاد من هالقصة البايخة هو: ذاكرتي لا يُعوّل عليها أحيانًا.

وأقول ليكم هالتنويه لأني نسيت ٩٠٪ من أحداث هذي الرواية. مو نسيان نسيان، بس الرواية تبدأ من نهايتها، وكل فصل يكون تقريبًا استرجاع للماضي في سبيل تفسير الحدث اللي صار في البداية من منظور مختلف الشخصيات. ما أعرف كيف أشرحها بشكل دقيق بدون ما أقعد أرسم ليكم، بس تخيلوا إنه حبكة الرواية الرئيسية دائرية: تبدأ الرواية وتنتهي بنفس الحدث؛ ولكن ما بين البداية والنهاية، اللي يصير هو إنه احنا نتعلم عن الشخصيات الداخلة في الأحداث وتاريخها وتاريخ مدينتها بحيث لما نرجع للحدث يكون تفسيرنا قد اختلف، سواء لأنه تعاطفنا مع أحد أو صرنا نكره أحد، أو يمكن بالعكس صرنا ما نعتبر الحدث جريمة مثلما تصورنا سابقًا (ما أبغى أحرق).

فعبقرية الكاتب في إنه قدر يسوي هالشيء خلى الرواية محفورة في بالي سرديًا، حتى لو نسيت كل شيء صار فيها تقريبًا.

رواية المعلم ومارغريتا لبولغاكوف موجودة على رفوفي من عشر سنين، وكل مرة أفكر أقرأها أستثقل حجمها، بحكم إني ما قرأت شيء لبولغاكوف وما أدري إذا أسلوبه بيخليني أتحمل رواية كبيرة نوعًا ما. فوشو سويت؟ قرأت -أخيرًا- قلب كلب عشان أجس نبض أسلوبه.

وكل اللي أقدر أقوله إني فقعت ضحك وأنا أقرأ الرواية. قصتها مثلما هو باين من العنوان حول قلب كلب؛ واحد من أبطال الرواية المعارضين للنظام البلشفي الجديد تمكن من زراعة جزء بشري في جسد كلب، بحيث مع الوقت تحول الكلب إلى "إنسان" يمتلك شخصية أو قلب الشخص اللي أخذ منه الجزء البشري. فكل الحبكة تتمحور حول هذا التحول وتبعاته وعواقبه، سواء على الدكتور اللي سوى العملية، أو على مهنته بشكل عام، أو على ماهية "الإنسان" والمواطنة في النظام الجديد. والرواية مليانة مواقف مضحكة لأنه الكلب/الإنسان صار يتصرف بنفس صفات وطبائع الشخص اللي أُخذ قلبه، وبالتالي تصرف بنفس الوضاعة والحقارة والبجاحة.

وبطبيعة الحال، إذا أخذنا سنة نشر الرواية بعين الاعتبار، فندري إنه حبكتها جزء من سياق علوم تحسين النسل (Eugenics)، واللي هي بدورها جزء من الخطاب العلمي العنصري وقتها.

أحس إنه هذا من الكتب اللي تتدهور قيمتها بشكل كبير مع الترجمة. هذا أول كتاب كتبته جومبا لاهيري باللغة الإيطالية. هي بدأت تتعلم إيطالي مطلع الألفين، وبعدين انتقلت للعيش في روما بشكل دائم عام ٢٠١٢. وقبلما تسوي كل هذا، قدرت إنها تكرس اسمها ككاتبة تكتب بالإنجليزية كلغتها الرئيسية. ولذلك التحول فجأة للغة الإيطالية كان له معاني كثيرة في حياتها الشخصية، واللي تتطرق لجزء كبير منها في هذا الكتاب.

السبب اللي يخليني أقول إنه قيمة الكتاب تتدهور بالترجمة إنه الواحد لما يقرأه بلغته الأصلية يقدر يقارن أسلوب كتابتها باللي ذكرته عن صعوبة امتلاك أسلوبها الخاص بالإيطالية مقارنة بالإنجليزية. يعني تحس إنه كتابتها ميكانيكية شوي إن صح التعبير، بسيطة، تفتقر لثراء المعنى اللي كانت تمتلك زمامه بالإنجليزية. وإضافة لذلك، لأنه الكتاب يحكي برضه رحلتها مع تعلم الإيطالية، فالقارئ يقدر يتتبع العوائق ويفهمها من خلال فهمه للإيطالية نفسها وللجمل والمفردات اللي تستخدمها.

بس بكل الأحوال، أفكارها في العديد من جزئيات الكتاب مثيرة للتأمل بشكل لطيف، خصوصًا فيما يتعلق بالقراءة المتأنية الناشئة عن لغة غير مألوفة، فضلًا عن البنى المختلفة للجمل وعواقبها على القواعد النحوية المقارنة. وهو من أواخر الكتب اللي قريتها في ٢٠٢٤، ولذلك أحس ختامها كان مسك شوي.

هالكتاب قريته في شهر سبتمبر، بس حطيته آخر القائمة عشان لا يطلع شكله غريب بين الروايات. والحقيقة إنه كتاب يستحق قراءة مطولة أكثر من اللي أقدر عليها الحين، لأنه أطروحته الرئيسية تتطرق لموضوع حساس جدًا، اللي هو فكرة السلفية وظهورها في الخطاب العام من زاوية تأريخية-فكرية. اللي يصير في كثير من الأحيان هو إنه الناس تفترض إنه السلفية مفهوم أو فكرة قديمين، وتحاول إنها تتقصى مداها التاريخي وتجلياتها عند الكثير من الرموز الفكرية. اللي يسويه الكاتب هني هو إنه يضرب بعرض الحائط هذي الأطروحات ويقول إنها مبنية على مغالطة تاريخية متمثلة في إسقاط مفهوم السلفية (المعاصر) على تصورات مغايرة تمامًا للسلفية.

بشكل أكثر تحديدًا، يقول الكاتب إنه السلفية كانت في الماضي (قبل بدايات القرن العشرين تحديدًا) مرتبطة بعقيدة حول أسماء الله عز وجل وصفاته. يعني كانت فكرة عقائدية أكثر من أي شيء ثاني. أما مفهوم السلفية المعاصر، المبني على كون "الإسلام" (وأحطه هني بين علامات تنصيص لأنه برضه الموضوع مرتبط بتصور معين عن ماهية الإسلام) شامل لجميع جوانب الحياة، واللي يؤدي لإخضاع ظواهر اجتماعية وسياسية لأحكام دينية معينة، فهذا المفهوم المعاصر ما ظهر إلا بالتأثر بالمستشرقين (خصوصًا لوي ماسينيون)، وتاريخيًا لا يصح أبدًا إسقاطه على الأزمنة السابقة بدون ما نطيح في نفس مغالطة المستشرقين المتمثلة في تجميد الفكر الإسلامي وتحويره.

بس ما أقدر أقول أكثر من هالكلام بدون ما يبين إني أتطرق لخطوط حمراء وهمية، فبأكتفي بهالقدر.

كنت متوقع الخربوشة بتكون أقصر، بس أشوف نفسي عديت الألفين كلمة. أتمنى إنها كانت خفيفة عليكم مثلما كانت خفيفة عليّ وقت كتابتها.