هل كشف ترند الكتب انعدام تفردنا؟

عن القراءة للذات ضد الاستهلاك

كنت قاب قوسين او أدنى من إعادة تدوير حلقة كتبيولوجي “هل نصير سذج إذا قرأنا نفس الكتب؟“ ما إن بدأ تايملايني يكتظ بتغريدات من قرروا التعريف بأنفسهم عبر انتقاء عشرة كتب. فعلى الرغم من اختلاف سياق إنتاج الحلقة عن آخر الهبات التويترية، تتشارك اللحظتان ظاهرة واحدة: تكرر عناوين الكتب ومؤلفيها في مختلف القوائم. سواء شارك الفرد بهدف التعريف أو الاستعراض أو التشبيك أم لا، فذلك خارج نطاق الخربوشة. ما ليس خارجها هو قرار الانخراط في الترند بحد ذاته، أي قرار انتقاء وتقديم صورة للذات داخل مجتمع قرائي.

كتبت تلك الحلقة وفي ذهني نقاش دار بيني وبين أحد أصدقاء الباث حول موضوع مشابه. تمسك هو بوجهة نظره القائلة أن قراءة نفس الكتب تؤدي لنوعٍ من الشبه الساذج، من باب أن قراءتنا لنفس العناوين والأفكار تجعلنا نفكر بالطريقة نفسها (هناك مقولة غبية لموراكامي حول الموضوع، أعرف). والحقيقة أن كلامه منطقي إذا ما افترضنا أن عملية التفكير واحدة عند الجميع، بحيث نعالج المدخلات وننتج المخرجات دون أي لمسة إبداعية من قبلنا. من يدري، ربما بنى صديقي كلامه على أولئك الذين لا يمتلكون القدرة على نقد ما يقرؤوه. فينتهي بهم المطاف يجترون كل مقدماته ونتائجه.

لكن ما فيه شيء اسمه كلنا نفكر بنفس الطريقة (إلا عند أصحاب تلك الآيديولوجيات التي خبري خبركم)؛ الحقيقة هي أننا نُقبِل دائمًا على القراءة محملين بخلفية معرفية تجعلنا ندرك النص بشكل خاص بنا ولو قليلًا. بعبارة أخرى، نستفتح قراءة كل نص ممتلئين بقراءاتنا السابقة وبتحيزاتنا وتصوراتنا ومفاهيمنا، مما يثمر دائمًا عن قراءة “جديدة” من نوعها الخاص. قد توافق القراءة ما تعارف عليه الناس، وقد تخالفها. قد نشارك الآخرين آراءنا، وقد لا نشاركها. في كل الأحوال، المهم أن بصمتنا موجودة سواء أقررنا بوجودها أم لا.

هل يعني ذلك ألا إشكالية في تشابه الكتب بيننا؟ لا طبعًا، هناك واحدة في بالي، وعويصة كذلك. لا أظنني الوحيد الذي يلاحظ تمحور العديد من نقاشات السوشال ميديا حول لغة ونطاق أفكار متشابهة. أيًا كان موضوع الخلاف، يمكن للفاضين زيي تخمين آراء أطراف النقاش ومصادرها بمجرد الإحالة لفكرةٍ أو مصطلحٍ ما. اختاروا أي مثال يحضر ببالكم. نقاشات حول الدين والعلمانية؟ أقص يدي إذا لم يستشهد المؤدلج الذي خبري خبركم بعلمانية جزئية وشاملة. تشريع قانوني يحمي المواطنين من بطش الشركات المليارية؟ إهئ إهئ فريدريش هايك يتقلب في قبره. تدعي أنك عقلاني؟ سمّع لي كوجيطو ديكارت وعلاقته بكانط يا ما كانط.

لا أود الانجراف بعيدًا، فالأمثلة من هذا النوع لا حصر لها. ما أود الإشارة إليه هو كون الظاهرة نتيجة طبيعية لتشابه العناوين: قراءتنا للكتب نفسها يحصر تفكيرنا ضمن أطر وأفق ومجالات محددة. لحظة، خلني أصيغها بطريقة أكثر استفزازًا. يصبح تفكيرنا معلبًا. شدي أفضل. ولماذا يصبح معلبًا؟ لأننا بمجرد اختيار الكتاب الذي نقرؤه بدافع أن الآخرين يقرؤونه فقط، سنفكر ضمن قوالب معدة مسبقًا، وقناعات تؤطر زاوية الإدراك مسبقًا، وكل ذلك في سبيل أن نصبح بشكلٍ ما جزءًا من عالم “قراءة” موجود مسبقًا.

طيب يا حسينزم، توك تقول قبل قليل أننا نقبل محملين بخلفيات معرفية مختلفة، فكيف توفق بين هذا الرأي وقولك بالتفكير المعلب؟ برافو، سؤال جيد كالعادة. والجواب أبسط مما تتصورون، وهو يكمن في كلمة السر بالجملة الأخيرة في البرغراف أعلاه: مسبقًا. اتخاذنا قرار قراءة كتابٍ ما وفق اشتراطات موضوعةٍ خارجة عن ذواتنا يعني قبولنا الضمني بالتعليب. إذا لم نمتلك جوابًا لسؤال: “لماذا تقرأ هذا الكتاب؟” غير: “والله الكل يقرؤه”، فنحن من البداية نتخلى عن جزء كبير من ذاتية القراءة. ومن جانب آخر، انحصار أفكارنا في نطاق واحد لا يعني بالضرورة امتلاكنا نفس الأفكار ولا حتى تفكيرنا بالطريقة نفسها. ما يعنيه بشكل رئيسي هو أننا ندور في فلك المصطلحات والحدود نفسها. قد نمتلك رأيين سياسين مغايرين، لكننا ننطلق من مفهوم “سياسة” مشترك. ربما نقرأ رمزيات روايةٍ بشكل متناقض، سوى أننا نفكر ضمن “نصّية” واحدة. باختصار، نختلف في طريقة التفكير ونتشارك أسسها وحدودها. ما ببالي صياغة أسهل من هذه، خلاص.

عمومًا، لا يستدعي ترند الـ١٠ كتب خربوشة طويلة، ولذلك سأعجل بتناول نقطتين. أولاهما هو ما تطرق له غيث الحوسني في تدوينته حول الترند حين أشار للعلاقة بين القالب (أي اختيار عشرة كتب) واختزال الذات. علينا أن نتذكر دائمًا أننا نحن من نختار صورتنا التي نعرضها على السوشال ميديا (لا أحد يستهبل لي ويقول إني أقصد صورة البروفايل). فحتى في اختيارات الكتب العشرة، هناك من سيفلتر من مجموع قراءاته ما يعتقد أنه أصلح لشخصيته في وسيلة التواصل التي يختارها، حتى وإن لم تتطابق العناوين مع ما يعتقده عن ذاته فعلًا.

ثاني النقطتين اختبار لنفسي. قبل الجلوس لكتابة كل هذه السطور، سألت نفسي ما إذا كان اعتقادي بتشابه القوائم مبررًا أم أنه وليد خيالاتي الواسعة. ولذلك قمت بأخذ عينة شبه عشوائية مكونة من ٥٣ تغريدة يُقدّم أصحابها أنفسهم من خلال الكتب. اخترت التغريدات من ثلاثة مصادر: تايملايني الشخصي (following)، تايملاين خوارزميات تويتر حول اهتماماتي (for you)، وتايملاين البحث عن “قدم نفسك”. ومن باب تقليل التحيز (مع أن الخوارزميات تتحكم بكل شيء أصلًا)، اخترت التغريدات بناء على أسبقية ظهورها على التايملاين دون محاولة فرض أي معايير. ولم أستثن من بين التغريدات إلا ثلاثًا اختار أصحابها تقديم أنفسهم في صور مختلفة، كل منها ضمن نوع محدد (تغريدة حملت دواوين شعرية، وتغريدة حملت كتبًا تراثية، وتغريدة امتلأت بالمانجا والأوتاكو والهنتاي ربما).

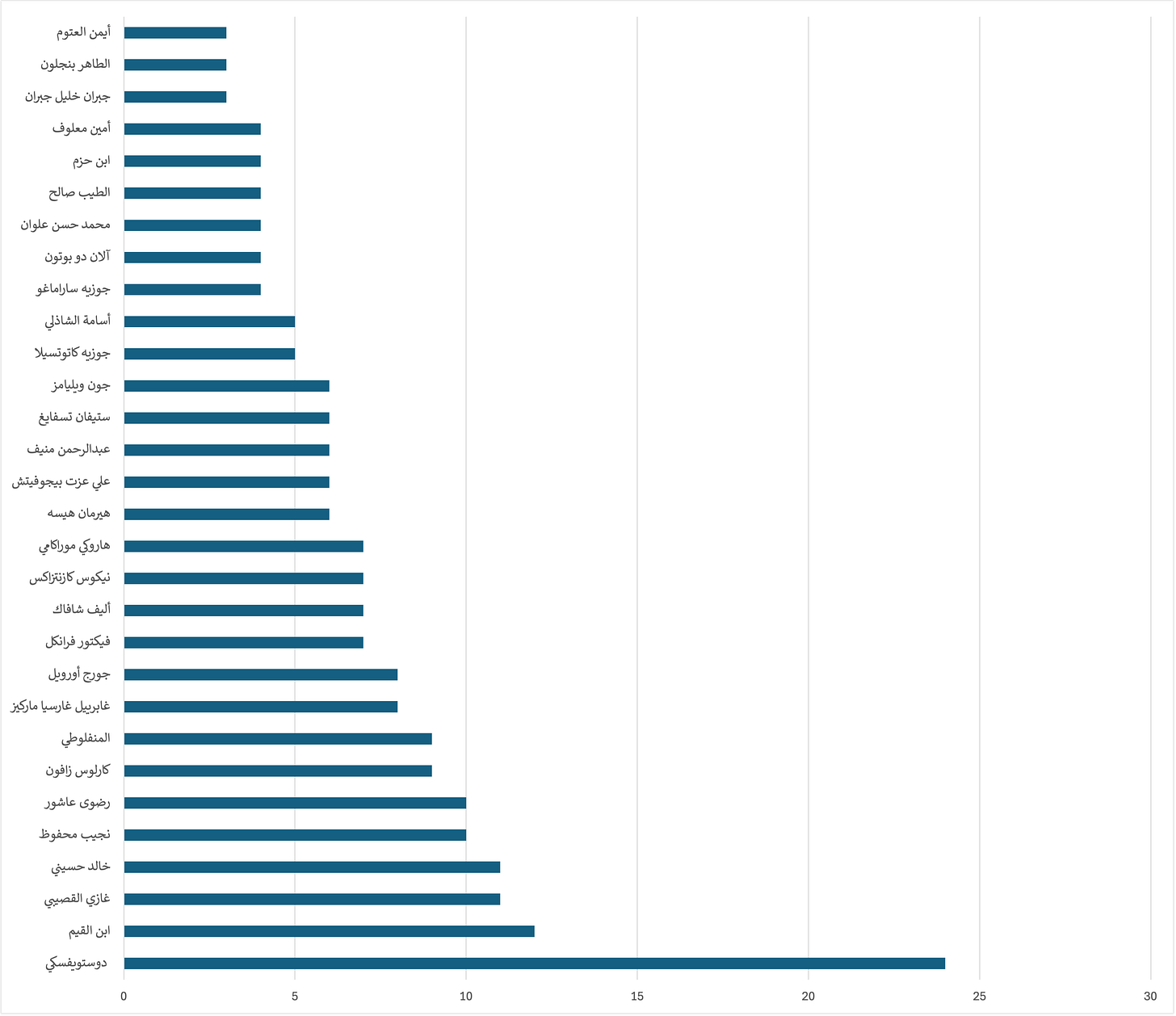

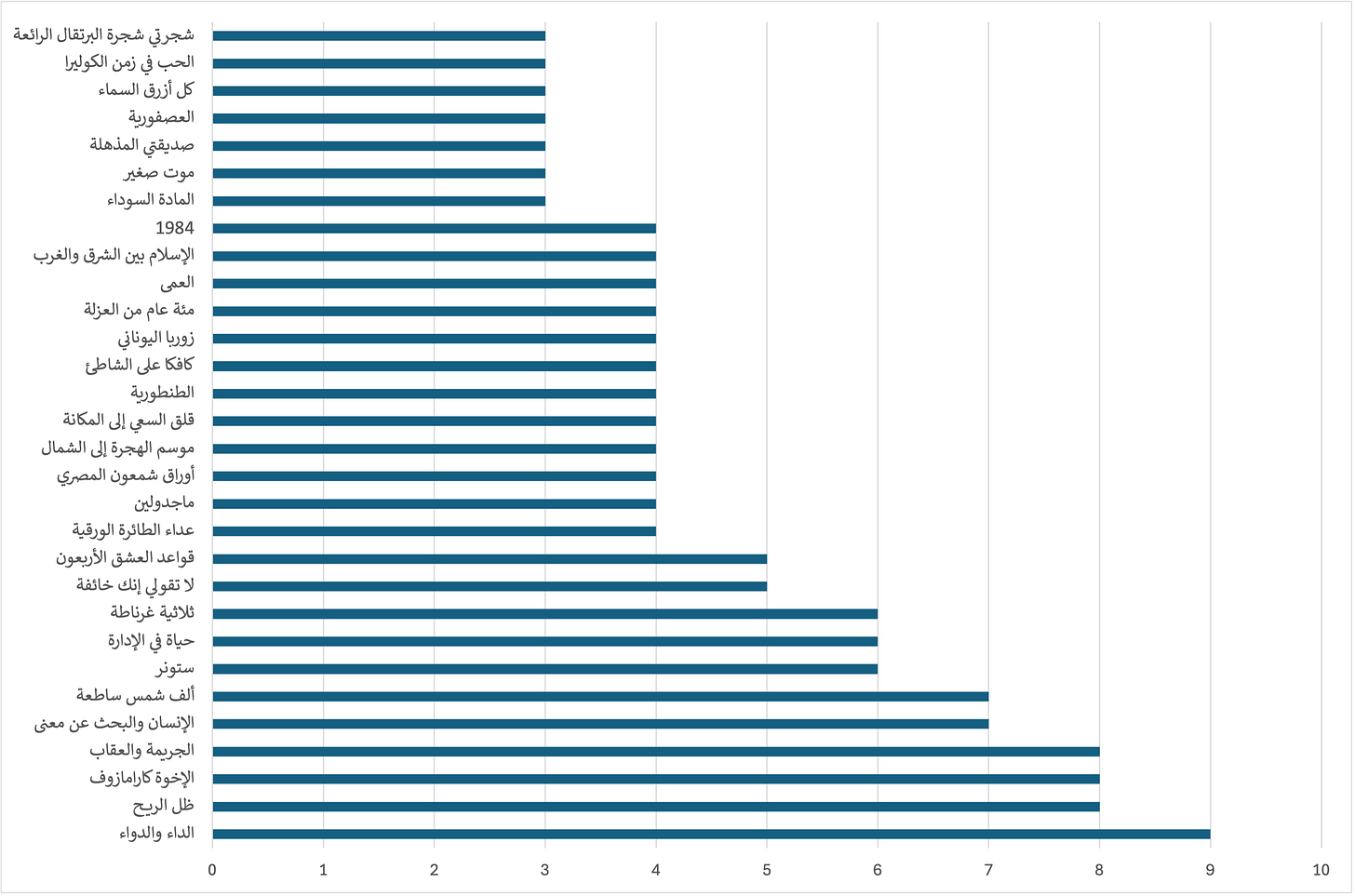

بلغ عدد الكتب النهائي ٥٤٥ كتابًا. وقتما حذفنا العناوين المكررة، سنجد أن الرقم الفعلي لا يتعدى ٣٧٨ عنوانًا مكتوبين على يد ٢٨٨ مؤلف. يعني، في حين احتوت كل قائمة على ما معدله ١٠.٢ كتابًا (هناك من أراد الهياط بأكثر من عشرة كتب)، نجدها تحتوي إحصائيًا على ٧.١ كتابًا مقسمة على ٥.٤ مؤلفًا. وبصياغة ثالثة، تبلغ نسبة العناوين المكررة ٣٠,٦٤٪ من المجموع. من باب التسلية، هنا أكثر العناوين والمؤلفين تكرارًا قائمة وبيانيًا (هناك برغراف زيادة بعد الصور، لا تنحاشون):

نظرًا لانعدام الإحصائيات الدقيقة أو شبه الدقيقة حتى، يصعب طبعًا قياس النسبة على عدد الكتب المنشورة بالعربية سنويًا. ولكن لا يمنع ذلك من طرح أسئلة بديهية: ما الذي يعنيه تكرار ٣٠٪ من العناوين في العينة التي اخترتها؟ ومع الأخذ بعين الاعتبار محدودية العينة (لا أقلًّا بسبب كونها عينة صغيرة جاية من تايملايني التويتري)، هل يمكن القول بإشارتها الحتمية لهيمنة تصور محدد حول ما تعنيه القراءة وحول طقوس قبول الفرد في المجتمع القرائي؟ هل توحي باحتكار دور النشر ومثقفيها توجيهَ المشهد الثقافي؟ ومن منطلق آخر، هل تحولت القراءة من كونها تربية للذات إلى محض مشاركة في مجتمع استهلاكي؟ لست أدري. لا توجد خلاصة أو خاتمة أو درس مستفاد لهذه الخربوشة.

حبيت انك تجاهلت ابسط تفسير 😂 وهو جودة الكتب المكررة في ال٣٠٪، لهدرجة ما عندك ايمان في قراء الكتب المستفحلين في تايملاينك؟ افهم انو هذا الاستنتاج ما يتماشى مع مغزى الخربوشة ولكن شوية ايمان ما حيضر احد. في نفس الوقت هذا الاستنتاج لا ينفي اي من نظرياتك عن المجتمع القرائي. ممكن كمان اختيار تويتر للتجربة عامل مؤثر، احسه اصبح مكان للتباهي الثقافي بشكل عام.